BuenosAires

50年以上も前から、一度は行ってみたいと思っていた「夢の国、アルゼンチン」。昨年、南米旅行をしてきた高校時代の友人H.K君の「飛行機に座っているだけでも体力がいるぞ、行くなら早く行け」とのアドヴァイスもあり、2007年8月20日から9月1日まで、ブエノスアイレスに行ってきました。このページでは、個人旅行でこの街を訪問される方に参考にしていただけるよう自分で経験し、自分で感じたままを写真とともにご紹介します。

実際に飛行機に乗ってみると話に聞いていたとおり「なるほど遠い」。関西空港から約10時間でサンフランシスコへ、同時多発テロ以来、やたらに煩雑になった米国の入国手続きを経て国内線に乗り換え、5時間あまりかけてワシントンに到着、ようやくBuenosAires行きのカウンター(写真)にたどり着くころにはすでにだいぶくたびれていた。荷物はご覧のとおり最小限、足らないものは現地で買うと言うのが自分流、中身はパソコンとその付属品、カメラ2台がかさばり、あとは最低の着替えだけ。

さらに11時間近く座り続けてやっと待望のブエノスアイレスに到着。乗り継ぎ時間を含めて約31時間の長旅であった。時間に余裕があればアメリカかオーストラリアで1,2泊してからアルゼンチンに向かうのが良いのだが、少しでも現地で長く過ごしたいと思えばこれは我慢しなければならない。

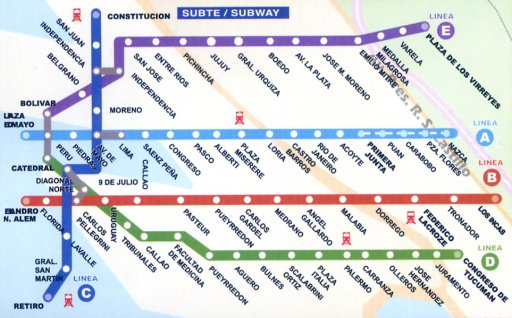

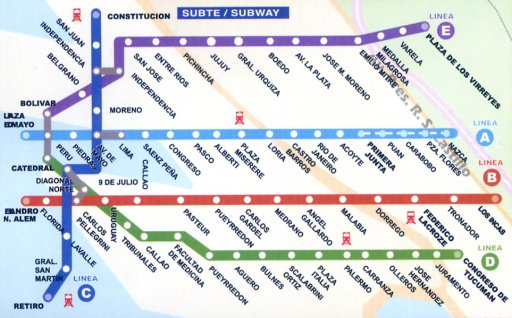

市内の足で、最も頼りになるのは「地下鉄」。バスも縦横無尽に走っているが、これを利用して目的地に行くのは外国人にはかなり難しい。タクシーは市内なら深夜でもたくさん走っているので大変便利だが、道を覚えるには「地下鉄&ウォーク」に限る。図のようにA線からE線の5系統あり、数分おきに走っており、値段もどこまで乗っても、何回乗り換えても、一律0.7ペソ(約20円)とべらぼうに安い。ちなみにバスは0.8ペソで地下鉄より高い。

左は一番古くにできたA線を走るレトロな車両、数十年走り続けたロートルだが、まだ立派な現役。内装も当時のままで、第1次世界大戦の前後、この国が栄華を極めていた頃を偲ぶことができる。右はどこかで見たデザイン、そうです、東京の丸の内線の車両を再利用しているのです。車内には「禁煙」とか「乗務員室」などの掲示がそのまま残っていて、これが滞在中にこの街で見た唯一に近い漢字でした。

写真は、真昼間の始発駅で写したので、人影もまばらですが、ラッシュ時には日本と同様、身動きもできないほど混雑します。スリがたくさんいて、技術もハイレベルなので気をつけろと言われていましたが、私も見事にビデオカメラをケースから抜き取られました。用心して存在を確認したあと、電車からホームに降りる15秒ほどの間に、ケースの留め金をはずして、中身だけを抜き取るのですから、相当の技術と、変な意味で脱帽しました。到着した翌日の出来事で、まだ、ほとんど撮影してなかったのが、せめてもの救いでした。それで残念ながら、今回はスチール写真しか撮ることができませんでした。この街に行かれる方は、繁華街や混雑した場所は全て危ないと言うことで、ご注意下さい。

街の至る所に20世紀前半を代表する素晴らしい建築物がたくさん見られる。左の写真は早朝のレティロ駅、駅舎は堂々たる風格があり、入ってくる列車が不釣合いに貧弱なのが残念だった。右は新旧両スタイルのビルが隣り合わせで、面白い対照を成している。

ここは旧港町のBOCA地区、昔、船乗りが持ち込んだ船用のペンキの余りで家を塗装した名残で、原色で彩られた不思議な街ができた。アルゼンチンを代表するサッカーチーム「Boca Junior」のホームグラウンドや、タンゴの名曲「Caminito」の小道がこの地区にあり、観光客が絶えない。

どこの国へ行っても、どこの街へ行っても、必ず植物園を見に行くことにしているので、BuenosAiresでも植物園を訪ねてみた。冬(出発前の日本では夏だったが)の植物園は平日であったこともあり、人影もまばらで、美味しい空気を満喫することができた。ちなみに、車の排ガス規制がないらしく、車の多い大通りでは排気ガスに悩まされた。

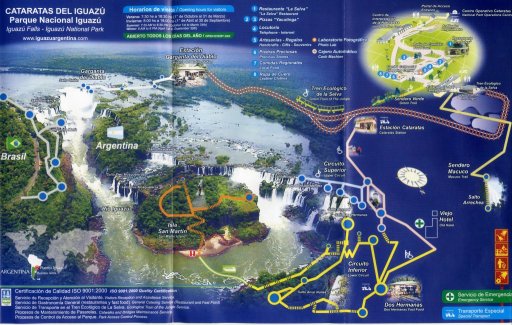

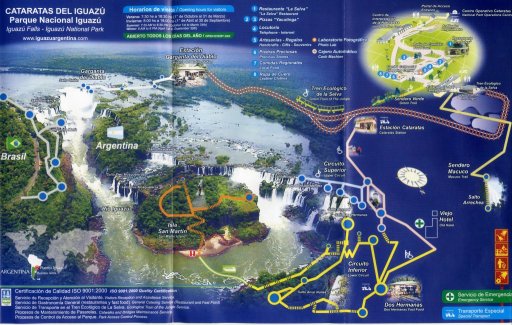

壮大な規模を誇るイグアスの滝にはブエノスアイレスから飛行機を利用すれば日帰りで行くことができる。もっとも、丁寧に見るには一泊以上が必要である。イグアスの滝の全貌はとても写真で紹介できるようなものではない。左のパンフレットの左上にある、通称「悪魔の喉笛」と言われる場所から写した写真が右側のもの。滝つぼから舞い上がる水しぶきで、風向きが変わるとずぶぬれになる程である。

ブエノスアイレスはラ・プラタ河畔の街、対岸は外国、ウルグァイである。フェリーボートで簡単に日帰り外国旅行ができる。「簡単に」と言っても、川幅が広いので、たっぷり1時間はかかる。フェリーボートで配布される出入国書類は、ローカルな国境のためか、スペイン語でしか書いてないため、色々な質問の意味がさっぱり分からず、なりふり構わず聞きまくってやっと完成させた。対岸の街「コローニア」は古い、のどかな地方都市、旧市街の道路はほとんど石畳で、町並みは美しい。お金を両替してもらおうと思ったら、アルゼンチンからの観光客が多いせいか、「ここではアルゼンチンのペソがそのまま使えるので必要ない」と言われてびっくりした。レストランで郷土料理を味わい、のんびり市街を散策してのどかな半日を楽しむことができた。

最初の写真はラ・プラタを一時間かけて横断するフェリーボート(Buquebus)、2番目の写真はコローニアのレストランで昼食中にふと時計を見てびっくりした。左右が逆になっているのだ(ただいま、2時19分)。ただでさえ、太陽が北から照り、勘が狂っているところで、左右まで惑わされて思わず笑ってしまった。最後の写真はコローニアの市街、石畳の道が歩いて楽しい。

アルゼンチンと言えばタンゴの国、今でも毎晩あちこちでタンゴショーが行われている。レストランシアターの形式で、夕食後にタンゴを楽しむものが多い。ホテルのフロントで予約してくれ、マイクロバスで送り迎えしてくれるので、深夜に終わっても安心できる。

街の楽器屋にはバンドネオンがたくさん陳列されていた。製造されなくなって久しいこの楽器がこんなにたくさんあったのかと思うほどである。ここでは写真のように、アコーディオンが一台だけ、バンドネオンの片隅に並んでいたのが印象的であった。

日本の諸都市と同様、かって市電が市内を縦横に走っていた。現在は地下鉄とバスにとって換わられ、市電が走っているのは一路線だけである。それは地下鉄E線の終点から郊外の住宅地に向かう線で、車道を走る部分と、終点付近では専用線が設けられている。最初の写真は、終点での折り返し風景。

ところが、うれしい事に、かって市内を闊歩していた市電が数両、一部の線路とともに動態保存されていて、日曜日にはボランティアによって、10分ほどのコースで運転されている。2番目と3番目の写真はその雄姿と運転風景。日曜日で車どおりの減った街路をゴトゴトと動く。分岐でのポールの操作も子供の頃の記憶が甦って懐かしい。どこの国にも鉄道ファンはいるらしく、また、子供たちは電車が好き、家族ずれで結構にぎわっていた。乗車賃は無料で、車内で販売される記念グッズを購入するのが乗車の仁義となっている。

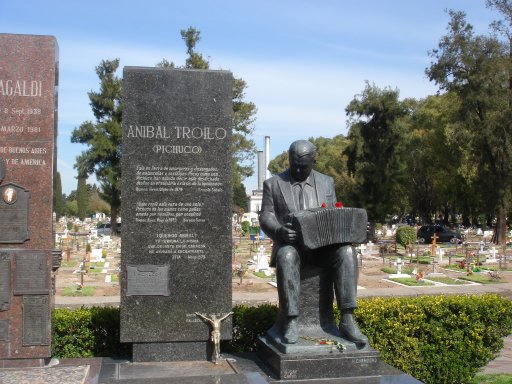

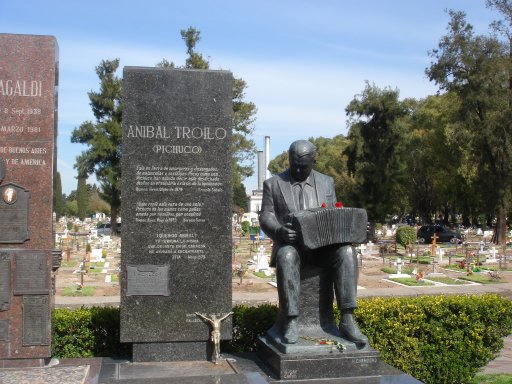

市街地のほぼ中央にあるチャカリータ墓地を訪れた。門を入ると市内の喧騒がうその様、緑の多い素晴らしい環境となる。同じ墓地内に、西欧諸国に多い地面に十字架と碑文を立てた墓地以外に、1番目の写真のような一戸立ちの豪華なお墓が立ち並んでいる。一方、ある区画にはアパート形式の集合墓もあり、同じ墓地内に3種類のお墓が共存していて興味深く参観した。墓地内はきれいに清掃されていて、参詣客も多く花が絶えず、ごみの散らかっている繁華街とは極端な対照を成している。

この墓地にはタンゴの巨匠のお墓が多数あり、順番にカルロス・ガルデル、アニバル・トロイロ、オスワルド・プグリエセ、カルロス・ディ・サルリ等のお墓をそれぞれの名演奏を思い出しながら参詣することができた。

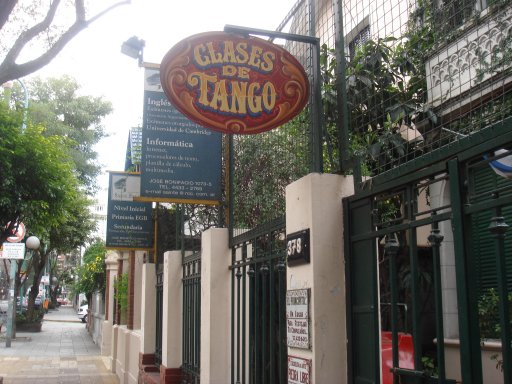

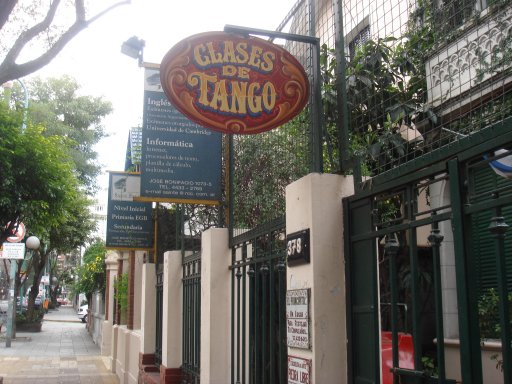

市内を歩くと色々変わったものが目に入る。最初の写真は郊外の街中で見かけた「タンゴ教室」の看板、さすがタンゴの国と納得する。二番目は上から覗き込む人がいるのか、逆立ちした看板。遊び心と思うが、南半球ではいろいろなものが逆さになっているのかと、変なところで感心する。三番目はこの国の常食「焼肉(アサード)」、これで一人前、コーヒー、サラダ、パンがついて500円ほど、普通の日本人には食べきれない。

最後の写真は市内のあちこちで見かけた「ゴミ箱」、背景の自動車と比べるとその大きさが分かるが、今はとにかく目立つようにして資源の分別回収・リサイクルの啓蒙運動を展開中である。

適当に写してきた写真を適当に並べながらの、自分勝手なBuenosAires紀行でしたが、最後までお付き合いいただけた方には厚くお礼申し上げます。私のこの国に対する知識もあまり正確ではないので、修正したほうが良い箇所など気づかれましたら、ご教示いただければ幸甚です。

過去の記録のページに戻る

Top Page に戻る

Michihiko Tanaka

田中三千彦

初版 2007-11-23